【洋書アレルギー卒業!】大人が英語絵本を楽しむ3つのメリット

洋書は英語だらけで、とてもじゃないけど読める気がしない——。

そんな「洋書アレルギー」だった私が、思いがけず英語の本と仲良くなれたきっかけは…なんと「英語絵本」でした。

海外での子育て中に先生から言われた「毎晩20分は読み聞かせて」という一言。最初は戸惑いましたが、絵本を手に取るうちに、その面白さと奥深さにどんどん惹き込まれていきました。

シンプルな英語と、美しいイラスト。

そして大人の心にも響くテーマ——友情、家族の愛、思いやり。

この記事では:

・洋書アレルギーを克服したきっかけ

・心からオススメ3人の絵本作家

・大人が英語絵本を楽しむ3つのメリット

をご紹介します。

実は私にも「洋書アレルギー」がありました

今でこそ洋書を毎朝読まないと1日が始まらない私ですが、昔の私は「洋書アレルギー」がありました。

大学は英文科だったし、授業では読みました。でも読まないと単位がもらえないから読んだだけで、大学の4年間、自分で読みたいと思って読んだ洋書はゼロです。

映画は大好きなのですが、どうも洋書は苦手でした。映像もイラストもない、英語がびっちり詰まった洋書って、なかなか手が出ないですよね。

6年つとめた映画配給会社をやめて字幕翻訳家として独立した28歳のとき、アメリカ東海岸のボルチモアに住む友人に会いにいきました。

「せっかくだから機内で洋書を読もう!」と意気込んで選んだのは、探偵フィリップ・マーロウで有名なレイモンド・チャンドラーの名作 “The Long Goodbye”(長いお別れ)。

なおこ

なおこ中学生のころから推理小説が好きで、探偵ものも好きだったのです♡

洋書をバッグに入れて、「これで長時間のフライトも充実するはず!」と思っていました。

ところが……

飛行機が離陸して数ページ読んだところで、もうダメ。英語の文章が、まったく頭に入ってこないんです。文字は目で追っているのに、脳が受けつけない感じ。

ストーリーにも入り込めず、あっという間に本を閉じてしまいました。

このときの挫折で、私の中で洋書との関係も“長いお別れ”になってしまったんです。

先生に「英語の絵本の読み聞かせをしてね」と言われる

そんな私が再び英語の本と仲良くなるきっかけになったのが、「英語の絵本読み聞かせ」でした。

ずっと海外で暮らすという夢は持っていましたが、実際にサンディエゴに移住することが決定したときは、もう引っ越しやら手続きやらの準備でてんてこまい。

現地の学校のことは着いてから決めればいい!と、あまり調べないまま渡米しました。

今から思えば無謀ですが、海外移住の準備の大変さは想像以上でした。「行ってからなんとかしよう!」という気持ちを夫と共有していました。

住む家を決めて、学校も決まり、5歳だった長女の先生からこう言われました。

「毎晩20分は絵本を読み聞かせてください」

その瞬間、「え?私が?」と固まりました。完全に想定外。

考えてみればそうですよね、アメリカで、英語で生活するんだから、英語の絵本だよね(汗)。

少しずつ、学校や地元の図書館で娘と一緒に絵本を借りるようになり……

気づけば私のほうがハマっていました。

イラストが素晴らしい。英語も、一見シンプルだけど奥が深い。

友情、家族の愛、思いやり——大人の心にぐっとくるストーリーが多いんです。

最初に読んだのは、絵本の定番

- Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?(くまさんくまさん 何が見える?)

- The Very Hungry Caterpillar(はらぺこあおむし)

- Swimmy(スイミー)

やっぱり、エリック・カール、レオ・リオーニといった大御所のイラストは圧巻です。色使い、表情、質感、すべてが独特の世界観を生み出しています。

カルデコット賞受賞作にはハズレなし!

そしてアメリカで初めて知ったのが「カルデコット賞」の存在。

これはアメリカで最も権威のある児童書の絵本賞で、その年に出版された中から最も優れた絵本の画家に贈られます。

金メダルを受賞した作品はもちろん、銀メダルの「次点(Honor Book)」にも素晴らしい作品が多く、大人が見ても感動するレベル。

図書館や本屋で、表紙に金や銀のメダルシールが貼られていたら、それは“絵と物語の質が保証された一冊”です。まずハズレはありません。

英語絵本は、私にとって“短編映画”のような存在です。 短い時間で、起承転結のある物語を体験できる。

絵本は子ども向けとはいえ、考えさせられることが多いです。 家族、人生、友情、失敗と成長…。 子ども用と侮れないぐらい、読み終わった後にじんわり残る余韻があります。

だから、1冊読むごとに「英語を学んだ」というよりも「いい物語を味わった」という充実感が残ります。

私のお気に入り絵本作家3人

数えられない数の英語絵本を読んできましたが、あえて3人選べと言われたらこの3人+3作を選びます。

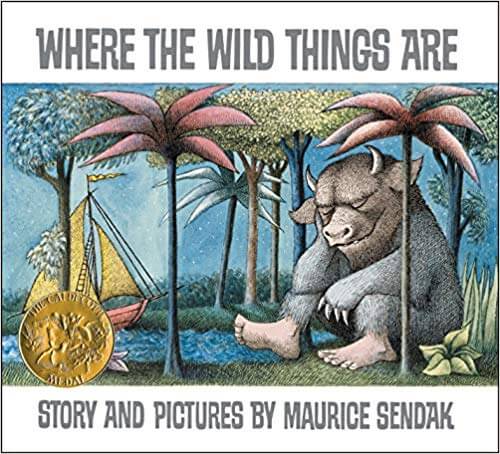

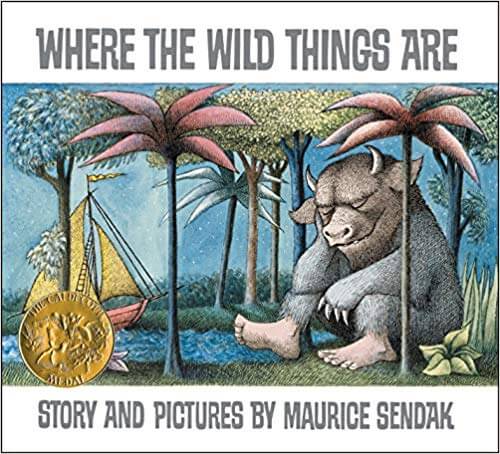

1. Maurice Sendak(モーリス・センダック)

代表作:Where the Wild Things Are(かいぶつたちのいるところ)

- わずか338語で描かれる、少年マックスの怒りと冒険、そして家に戻る物語(10 sentences, 37 pages, 338 words)。

- 怒りや寂しさといった子どもの感情を、独特の色彩とタッチで表現しています。

- 実はこの作品、スパイク・ジョンズ監督によって映画化もされていて、絵本のページをそのまま膨らませたような映像世界が広がります。 私も初めて映画を観たとき、「ああ、この物語は大人になっても心を動かすんだ」と実感しました。

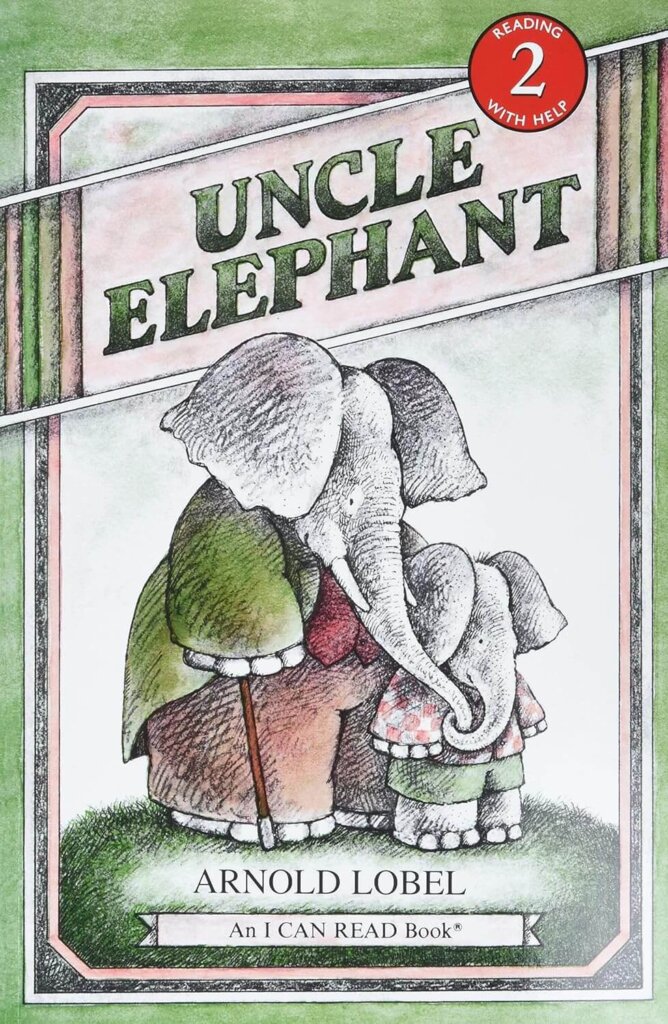

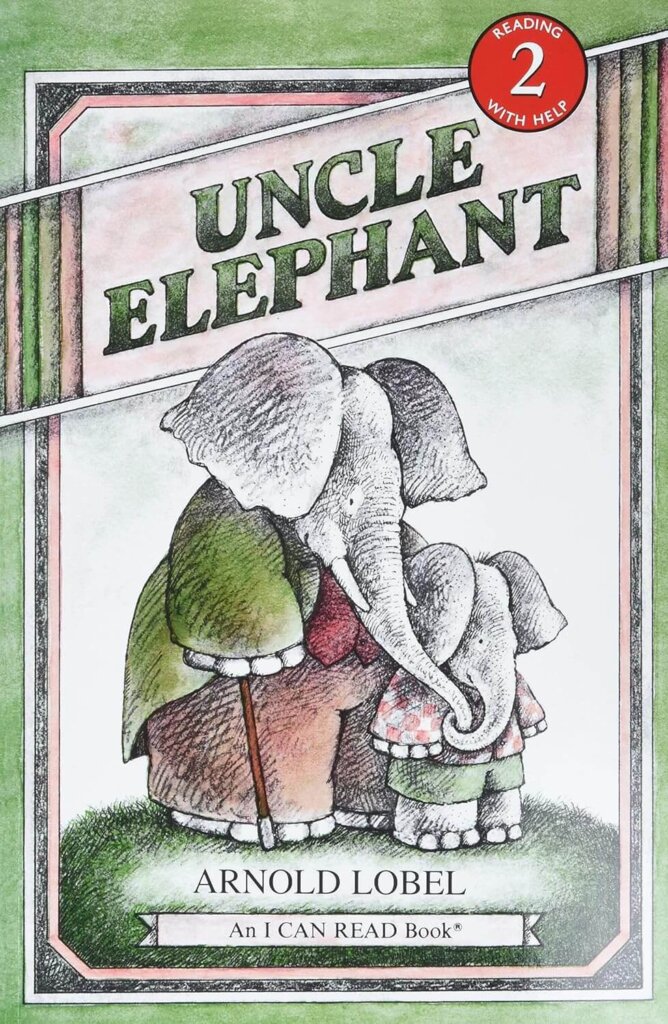

2. Arnold Lobel(アーノルド・ローベル)

代表作:Uncle Elephant(ぼくのおじさん)

- ローベルと言えばカエルとヒキガエルのシリーズが有名ですが、このUncle Elephantは少し文字量の多い物語です。

- 両親が行方不明になった子どものゾウを、やさしいおじさんゾウが引き取って、励まして支えるお話。

- 私はこの本の最終章を読むたびに涙がこぼれてしまいます。英語の文章は淡々としているのに、温かさや切なさがページからじわっと伝わってきます。 大人になってから、子どもをもってから読むと、おじさんのやさしさの意味がより深く響くのです。

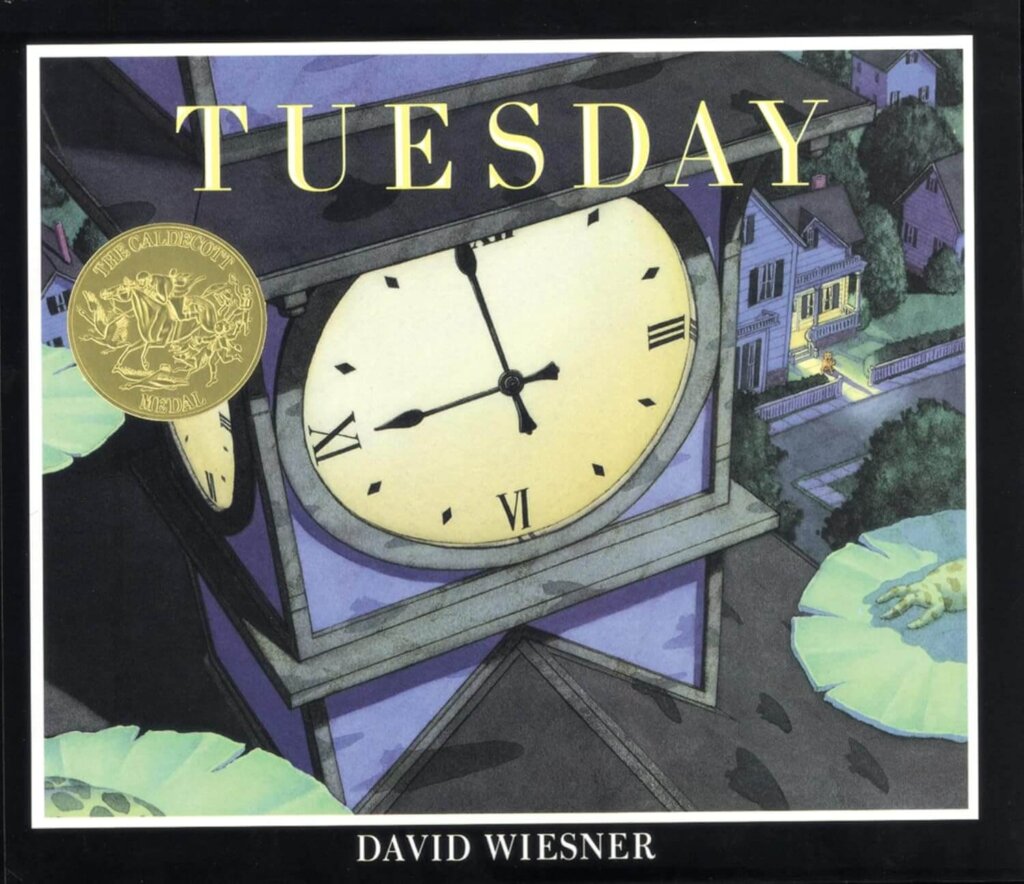

3. David Wiesner(デイヴィッド・ウィーズナー)

代表作:Tuesday(かようびのよる)

- カルデコット賞受賞作で、ほぼ絵だけで進む「言葉の少ない絵本」。

- カエルが空を飛ぶという幻想的な一夜を描いています。

- ページをめくるたびに空を漂うカエルたちの姿に笑ってしまうのですが、この場面、私にとっては映画『マグノリア』のラスト——あのカエルが空から降ってくる衝撃的な場面を思い出させるんです。

忘れられない思い出

そしてもうひとつ、この絵本には私にとって忘れられない思い出があります。 次女が小さい頃、一緒にこの絵本を読んでいたときのこと。 セリフのほとんどないページで、次女が自分で物語を英語で語り始めたんです。 すらすらと、自分なりのストーリーを紡ぎ出す姿を見て、絵が人間の想像力をこんなにも刺激するのかと、びっくりしました。 英語力うんぬんだけでなく、「物語を作る楽しさ」まで引き出してくれる——それが絵本のすごいところだと思います。

脳はイメージと相性がいい

実は、脳とビジュアルはとても相性がいいんです。 色や形、構図といった目から入る情報は、感情や記憶と強く結びついて長く残ります。 だから、言葉がわからなくても「何が起きているか」「次に何が起こるか」を自然に想像できる。

まさに、絵本は脳の記憶と想像力を同時に刺激する、最高の物語体験なんです。

大人が英語絵本を読む3つのメリット

- 読むハードルが低い:1ページの文字量が少ないから、挫折しにくい

- 推測力が育つ:絵から意味を推測する練習になる

- 語感が身につく:朗読音声付きなら、耳と目の両方で英語を味わえる

特に3つ目はおすすめで、朗読音声を流しながらページをめくると、英語のリズムやイントネーションも自然に耳に入ってきます。

しかも有名な英語絵本なら、たいていYouTubeに朗読動画があります。

無料で使える上に、絵本のページを映しながら読んでくれる動画も多いので、手元に本がなくてもまずは気軽に試せます。

これをきっかけに「実物の本でも読んでみたい!」と思えるようになるはず。

無料ウェビナーをやります!

来週の無料ウェビナーでは、私が実際に手に取って「これは大人に読んでほしい!」と思った英語絵本をご紹介します。

- 読みながら優しい気持ちになれる絵本

- 読み終わったあとに人生を考えたくなる絵本

- 思わずクスッと笑ってしまうユーモアたっぷりの絵本

- and more!

英語に自信がない方でも、物語と絵の世界をしっかり楽しめる時間になると思います。

登録は下のボタンから

↓ ↓ ↓ ↓