鮮やかな色彩のパレットで「死」を描いた感動作『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

70歳をこえ、英語の長編映画に初挑戦したスペイン映画の巨匠ペドロ・アルモドバル監督の映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』をご紹介します。

この映画のみどころと、この映画で学べる英語フレーズを2つご紹介します♪

かつて戦場ジャーナリストだったマーサ(ティルダ・スウィントン)と小説家のイングリッド(ジュリアン・ムーア)は、若いころ同じ雑誌社で一緒に働いていた昔からの親友同士。

何年も音信不通だったマーサが末期ガンと知ったイングリッドは、会っていない時期を埋めるかのように病室で語らう日々を過ごしていた。そんな中、治療を拒み自らの意志で安楽死する事を望むマーサは、人の気配を感じながら最期を迎えたいと願い、“その日”が来る時に隣の部屋にいてほしいとイングリッドに頼む。

悩んだ末に彼女の最期に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始める。そして、マーサは「部屋のドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいないーー」と言葉を残し、短くかけがえのない人生最期の数日間が始まるのだった。

(公式サイトのあらすじに一部手を加えました)

この映画のみどころ

この映画のみどころは2つ。1つは主演女優二人。もう1つはアルモドバル監督の作品に貫かれた色彩感覚です。

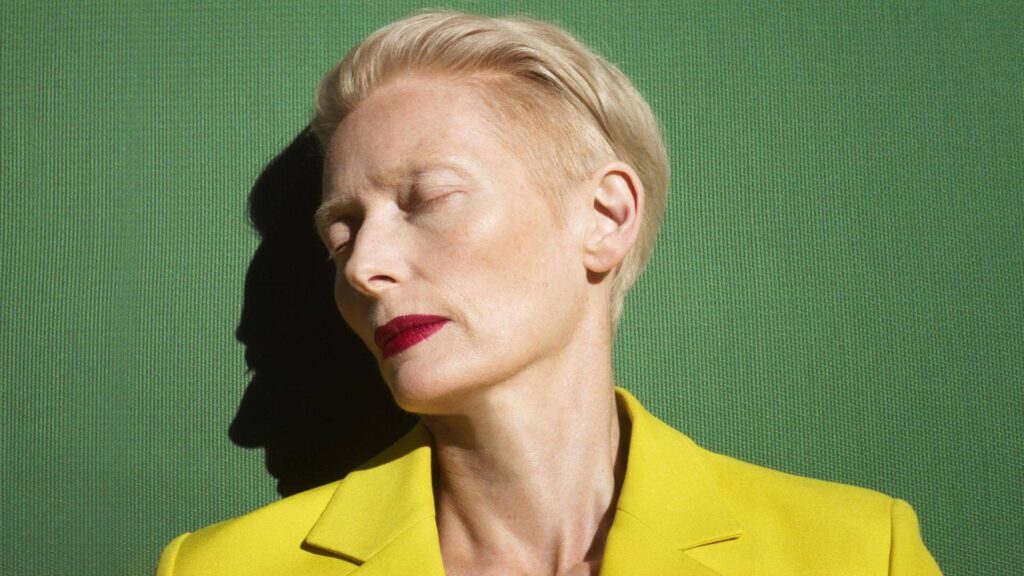

中性的な魅力、ティルダ・スウィントン

癌に侵され安楽死を望むマーサを演じるのは、ティルダ・スウィントン。中性的でえも言われぬ雰囲気を持つ、不思議な女優です。

私が一番好きな彼女の映画は、「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」のエリザベス役。ブラビ演じるベンジャミンがモスクワのホテルで出会って恋をする人妻なのですが、真夜中にキャビアを食べながら、昔見た夢を果たせなかった後悔を語ります。上品でいて、熱い情熱を胸に秘めた女性でした。

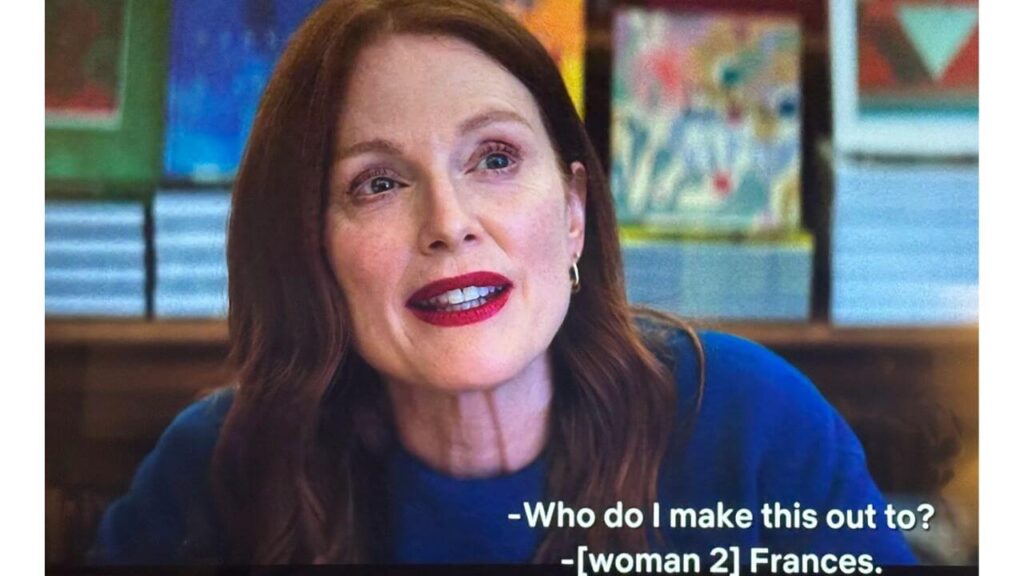

どんな役でもこなしてしまうジュリアン・ムーア

小説家のイングリッドを演じるのはジュリアン・ムーア。2015年に映画「アリスのままで」でアカデミー賞主演女優賞を獲得しています。

コメディからサスペンスまで、さまざまな作品で印象的な演技を見せてくれるジュリアン。私が一番驚いたのは、ハリソン・フォード主演の映画「逃亡者」で、数分ではあるけれど病院の医師として彼女が登場したとき。「あら、こんなところにジュリアンが!」とびっくりしました。

アネット・ベニングと共演した「キッズ・オールライト」(原題:Kids are all right)もすごくよかったです。

鮮やかな色彩のパレット

アルモドバル監督といえば思い浮かぶのが「赤」。この映画でも、ふんだんにカラフルな色彩がインテリアに、服装にちりばめられています。

マーサはレモンイエローのスーツに真紅のリップで死に備えます。なんとまあ、そのカラフルなことよ!グリーンのプールサイドベッドに横たわって、まるで眠っているように見えます。こんなに美しい死に方、初めて見ました。

ターコイズ色のカウチに赤のトリミング。サイドテーブル、ちょっとした小物にも赤が散りばめられています。映画の場面がまるで芸術品!こういう監督のこだわり、本当に好きです。

安楽死という重いテーマですが、「死を考えること」は「どう生きるかを考えること」だと痛感させられました。

映画で学ぶ英語

【1】基本動詞makeを使った表現

映画の冒頭は、イングリッドが新作発表のために書店でサイン会をやっている場面です。

たいていは「◯◯さんへ」と書くので、本を差し出す読者にイングリッドはこう言います。

Who do I make this out to?

だれあてに書けばいいかしら?

こういうとき make this out to という表現を使うんだ!と私はハッとしました。

■ “make … out to” の意味

ここでの make … out to は、

👉 (小切手やサインなど)〜宛てに書く

という意味のフレーズです。

もともとは「文書などに名前を書く、正式に記入する」という意味です。特に:

- サイン会で「誰宛てに書けばいい?」と尋ねるとき

- 小切手を書くときに「誰にお金を払うか」の宛名を書くとき

によく使われます。

Who do I make this out to?

お名前、どなた宛にお書きしましょうか?

その返事として、相手はこう答えています。

Frances.(フランシスあてに)

「なおこ」あてにしてもらえますか?と言いたい場合は、単に “Naoko”と答えてもいいし、あるいはこうも言えます。

なおこ

なおこ Could you make it out to Naoko, please?

なおこあてにしてもらえますか?

基本動詞 make のフレーズは、バリエーションがたくさんあります!英語字幕で映画やドラマをみるときは、makeに注目しましょう。

【2】動詞mean を使った表現

マーサとイングリッドが本屋をぶらぶらする場面です。

マーサが1冊の本を手にとって、こう言います。

I’ve been meaning to read this book.

この本、ずっと読もうと思ってたんだ。

■ “I’ve been meaning to 〜” の意味とニュアンス

このフレーズは:

👉 「ずっと前から〜しようと思っていた(けど、まだできてない)」

という意味です。

- 「mean」は「意味する」だけじゃなく、「〜しようと思う、意図する」という意味もあり、ここでは後者なんですね。

- 「have been meaning」は現在完了進行形なので、「過去のある時点から今までずっと思っていた」状態を表します。

つまり、「思い続けてはいたけど、まだやってない」という”やろうとは思ってるけど、実行できてない”感が出るのがポイントです。

■ 例文で感覚をつかもう!

- I’ve been meaning to call you.

👉 ずっと電話しようと思ってたんだよ。 - I’ve been meaning to clean the garage.

👉 ガレージの掃除、ずっとしようと思ってたの。 - I’ve been meaning to try that new restaurant.

👉 あの新しいレストラン、行こう行こうと思ってた。

いずれも「思ってたけど、まだやってない」という“ちょっとした言い訳感”が ある言い方です。

■ 日本語にひきずられないよう注意!

日本語で「ずっとやろうと思ってた」は過去形で言うことが多いですが、英語では「ずっと続いていた意図」という形で「have been meaning」という表現を使うのが自然です。

なので、「ずっと読もうと思っていた(今もそう思っている)」と言いたい場合、以下のような文は不自然に聞こえます。

❌ I meant to read this book for a long time.

直訳すると:

👉 「私はこの本を読むつもりだった」

または

👉 「この本を読むことを意図していた」

という感じになり、過去にそういう意図があったけど今はもう終わった・忘れていたようなニュアンスが強くなります。

今も継続して「〜しようと思っている」のならば「have been meaning to」を使うんですね。

I’ve been meaning to read this book.

この本、ずっと読もうと思ってたんだ。

mean は「いじわる」という意味の形容詞でもある

動詞のmean(ミーン)と同じ発音だけど、形容詞で使われると「いじわるな、卑劣な」という意味になります。同じ単語が、動詞・形容詞・名詞で意味が違うので、いちどしっかり覚えておくことをおすすめします。

むずかしい単語を覚えるより、この mean のような基本語彙をしっかり使いこなせるようになったほうが英語のコミュニケーションでは役にたちます!何事も、基本が大切ですよね。

無料サイト「天才英単語」で mean の意味を学びましょう。

↓ ↓ ↓ ↓

まとめ

いかがでしたか?

生きることと死ぬことを深く考えさせる映画「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」のみどころと、映画で学ぶ英語フレーズを2つご紹介しました。

Who do I make this out to?

お名前、どなた宛にお書きしましょうか?

I’ve been meaning to read this book.

この本、ずっと読もうと思ってたんだ。

ぜひ映画も観て楽しんでくださいね。

Thank you for reading!

予告編はこちら

私がいつも映画情報を得るCINEMOREの記事